Besucherinnen und Besucher seid gewarnt! Diese Geschichte hat nicht einen Rundgang, sondern drei! Für reichlich Entdeckerpotenzial ist also gesorgt, wenn man die Räume des Leipziger GRASSI Museums für Angewandte Kunst betritt, bestehend seit 1874 und damit eines der ältesten und europaweit führenden Museen seiner Art. Zu sehen gibt es u. a. Masken, Truhen, Stoffe, Wandteppiche, hölzerne Altäre, Porzellan, Trinkbecher und Keramikhumpen, Glaswaren, Löffel, Schränke, Teekessel, Lampen, Schreibmaschinen und sogar das eine oder andere bemalte Toilettenbecken – wer nicht sucht, wird im Dschungel der Objekte garantiert fündig.

Die präsentierte Kunst gehörte früher zum alltäglichen Gebrauch, war Hausrat, Teil einer Sammlung oder eines Kirchenraums oder diente rein dekorativen Zwecken. Manches in der Ausstellung mutet fremd an und wirkt doch auf ganz eigene Weise vertraut-pragmatisch, verspielt oder kurios, wie beispielsweise das Honiggefäß in Gestalt eines Bären (vermutlich um 1700, aus dem Rheinland). Die Fantasie steckt hier im wahrsten Sinne des Wortes im Detail. Stehen und Sehen ist angesagt.

Was wiederum die Frage aufwirft: Sind wir heutzutage zu sehr an Massenproduktion und Ikea-Einheits-Brei gewöhnt und nehmen die kleinen oder größeren Besonderheiten in der Tag-für-Tag-Routine unserer Essens-, Wohn- und Lebensgewohnheiten nicht mehr genügend wahr? Zeit für ein wenig vergnügliche Inspiration.

„Der erste Rundgang“, liest man auf der Webseite des Museums, „ist den historischen Objekten von der Antike bis ins Jahr 1900 gewidmet. Auf 2000 Quadratmetern werden in 30 Räumen und kleineren Kabinetten 2000 herausragende Objekte der Kunst- und Kulturgeschichte Europas gezeigt.“ Dabei fällt auf, dass sich immer wieder Stücke aus Sachsen und speziell aus Leipzig in der Sammlung finden.

Los geht es allerdings ganz antik in Raum 1 mit Gegenständen aus Ägypten, Griechenland und Rom, darunter Handspiegel und Fischteller aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert. Besonders fallen jedoch die Skulpturen des zeitgenössischen Berliner Bildhauers Robert Metzkes ins Auge. Es handelt sich um drei lebensgroße Frauenbildnisse aus Terrakotta; in Gestik und Haltung sind sie ganz der fernen Vergangenheit in Form griechischer Koren, den griechischen Gewandstatuen der archaischen Zeit (ca. 800 – 500 v. Chr.), verpflichtet, bleiben dabei aber immer gegenwärtig. Spiegel der Geschichte, gemacht für die Gegenwart. Aufgrund der einnehmenden Blicke der Drei, denen man sich als Neuankömmling schwer entziehen kann, habe ich das Trio für mich „die Herausforderung“, „die Zurückhaltung“ und „die Ernsthaftigkeit“ getauft und hoffe auf beim Erkunden der anstehenden Räume auf wohlwollenden Rundgangsegen.

Stoff ist nicht gleich Stoff

Nach Betrachtung einer antiken Theatermaske, die mich mit hohlem Mund und noch hohleren Augen aus einer Vitrine anstarrt (oder angrinst), zieht es mich in ein Kabinett mit Stoffen aus der koptischen, d.h. frühchristlichen Zeit Ägyptens (3.-5. Jh. n. Chr.). Ausgestellt sind der Halsausschnitt einer Tunika mit Reiter-und-Tierkämpfer-Motiven sowie das Fragment einer Decke mit Kreismedaillons und Wellenranken. Was hier auf den ersten Blick als Zierde anmutet, diente vielfach jenseitigen Zwecken. Neben den Pyramiden und den Pharaonen assoziieren wir das alte Ägypten vor allem mit Mumien – tote Körper, die in aufwendigen Prozessen für das Weiterleben nach dem Tod präpariert wurden. Mit dem Einzug des Christentums hatte die Kirche das reguläre Einbalsamieren von Mumien allerdings verboten, u.a. die typischen Mumienbinden. Daher nutzte man vielfach Alltagskleidung, Leinen- oder Wolldecken bei der Bestattung von Verstorbenen. Der heiße und trockene Wüstensand sorgte schließlich dafür, dass nicht nur die Toten, sondern auch deren Kleidung konserviert wurden.

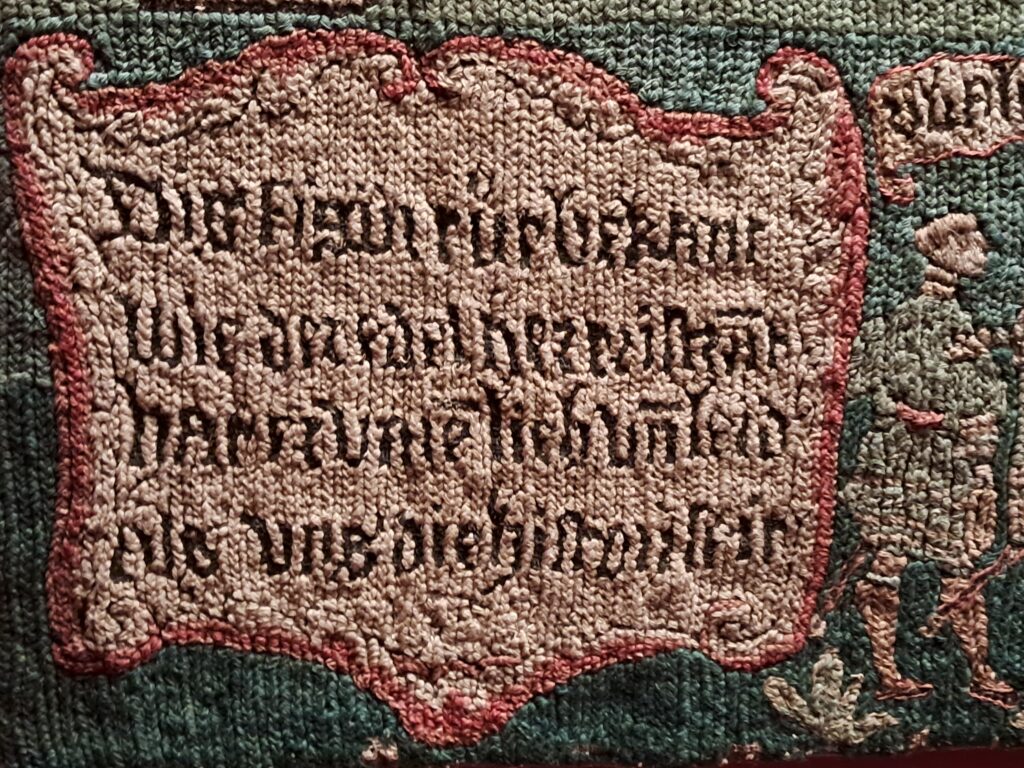

Ein ganz anderer Stoff sowohl aus Wolle und Leinen als auch thematisch präsentiert sich via Zeitsprung einige Räume weiter. Wir befinden uns zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit, zwischen Minne und Stickerei. Ein Wandbehang, der um 1539 in Straßburg gefertigt wurde und schließlich auf bisher ungeklärten Wegen in die erzgebirgische Kirche von Schwarzenberg gelangte, wo man ihn erst 1883 wiederentdeckte, zeigt Auszüge der tragischen Liebesgeschichte von Tristan und Isolde. Abgebildet sind beispielsweise Tristans erste Heldentaten sowie seine Schiffsreise nach Irland, um für seinen Onkel Marke um die Königstochter Isolde zu werben. „Dis figür tu[e]t bekant wie der edel her tristra[n]t hat ervare[n] lieb vn[d] leid als vns die histori seit“ (diese Darstellung zeigt wie der edle Herr Tristrant viel Liebe und Leid erfahren hat, wie uns die Geschichte sagt) kann man auf dem gewebten Eröffnungstext lesen. Vorlage für die Szenen des Wandbehangs war eine 1498 ebenfalls in Straßburg erschienene Ausgabe des Versromans Tristrant, welcher auf die Fassung des Dichters Eilhart von Oberg[e] (12. Jh.) zurückgeht.

Das durch einen Liebestrank besiegelte tragische Schicksal von Held und Heldin hat sich in der haptischen Stofffassung nicht erhalten. Geradezu exemplarisch steht die Tristan-und-Isolde-Geschichte aber für die Minne, „den Inbegriff der ritterlich-höfischen Kultur des Mittelalters“ (Antike, S. 30) Mit dem Begriff bringen wir vor allem den Liebesdienst bzw. das Liebeswerben eines Mannes für seine Angebetete in Verbindung. Allerdings ist dies viel zu kurz gegriffen, denn ursprünglich meinte „Minne“ (althochdeutsch „minja“ oder „minna“) „Erinnerung, Gedenken ebenso wie Liebe zu Gott“. Es ging im Grunde um die Zügelung der Leidenschaft. Mit dem Minnetrunk „versicherte man sich des Beistands der Heiligen, gedachte Abwesenden oder Toten, trank auf das Wohl von Reisenden, beschwor Kraft und Gesundheit und erhoffte sich Schutz vor Vergiftungen“ (ebd.) Erst im 16. Jahrhundert erfuhr die Minne eine Reduzierung auf die Geschlechtlichkeit und die Sinnenlust. Ein Zufall? Immerhin wird das 16. Jahrhundert als „Säuferjahrhundert“ bezeichnet, zumindest in den deutschen Gebieten. Was war geschehen? Anscheinend war die gesamte Bevölkerung dem Rausch von Bier und Wein erlegen. Zeugnisse dafür liefert Museumsraum 14.

„Man trinckt auß Affen un Pfaffen / Moench und Nonnen […] und auß dem Teuffel selbs“

Der Theologe Moses Pflacher, 1549 geboren im (nicht wortwörtlich zu nehmenden) Ort Kuchen am Rande der Schwäbischen Alb, mokierte sich 1589 über das Trinkgeschirr seiner Mitmenschen, nicht nur mit dem Verweis auf Affen, Pfaffen und Teufel, sondern auch mit dem Hinweis „Uns Teutschen kan man die Trinckgeschirr nicht allein nicht groß gnug / sondern auch nicht schoen und seltsam genug machen“. Zu lesen im besagten Raum 14 über einer Reihe von gläsernen Trinkobjekten, die auch als Scherzgefäße bezeichnet werden. Diese dienten wie der Name impliziert der allgemeinen Aufmunterung und Unterhaltung. Denn nichts ist dröger als Trinken ohne Spaß. „Sie wurden sowohl in Tier- oder Menschengestalt ausgeführt als auch in Form von Körperteilen oder Alltagsgegenständen wie Stiefel, Pistolen, Trommeln und Fässer.“ (Antike, S. 96)

Auch hier darf der Bär nicht fehlen, die Trinköffnung im Nacken und moderate 22,8 cm hoch und 18 cm tief. Vom möglichen auszufüllenden Getränkevolumen sicherlich nicht zu vergleichen mit den ab Mitte des 16. Jahrhunderts beliebten Reichsadlerhumpen, die bis zu 4 Liter Flüssigkeitsinhalt fassen konnten. Bis Heißgetränke wie Kaffee oder Tee in Mode kamen, war Europa als Region der Kaltgetränke bekannt. Vor allem Bier und Wein gehörten zu den Grundnahrungsmitteln, da Wasser pur aufgrund von Verunreinigungen als bedenklich einstuft wurde. Zudem galten Trinkfestigkeit und Vollrausch „als Ausdruck von Stärke und Stand. Die Größe der Gefäße sprach für die Trinkleistung, ihr Material und Dekor für den sozialen Status der Besitzer“. (Ebd., S. 93) Walzenkrüge, Humpen, Apostelkrüge – man steht und staunt ob der Fülle der Gefäße und mag sich dabei gar nicht vorstellen, wie viele Liter aus eben jenen in echte Mägen geflossen sind. Ein treffendes Zitat des Leipziger Buchhändlers und Verlegers Johann Heinrich Zedler (1706-1751), Begründer des Universal-Lexikons, bringt das Anliegen von Raum 14 markant auf den Punkt: „[…] als wollten die Deutschen […] oeffentlich zu erkennen geben, daß die Saufgeschiere ihr vornehmster Haußrath und sie die groeßten und ersten Saeufer von der Welt waeren“.

Für ganz Eilige bzw. Durstige gab es die sogenannten Sturzbecher, u.a. in der Ausführung Mönch oben und Nonne unten. Assoziationen mit dem geschlechtlichen Beischlaf dürften hier bewusst provozierend in Szene gesetzt worden sein; der Verweis auf das Klosterleben des 18. Jahrhunderts sorgt bestimmt noch heute für den einen oder anderen Schmunzler. Dass Trinkgelage durchaus auch schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen konnten, beschreibt der Ökonom und Schriftsteller Paul Jacob Malperger (1656-1730), wiewohl seine Besorgnis eher versteckt hinter einem den Museumsraum teilenden Kabinett zu lesen ist. „Vielmahls wird auch der zuvor genossene uebermaeßige Freuden-Trunk einen zum ewigen Schlaff-Trunck / wann mancher Schlemmer des Nachts in seinem Bette wie Vieh verrecket / und des Morgens im Wein begraben / oder bey noch lichter Loh aus dem Halse brennenden Brandwein todt gefunden wird.“ Na dann Prost und auf eine Tasse Kakao! Am besten aus einer schön verzierten Tasse aus Porzellan.

Das weiße Gold

Die Bezeichnung ist ein wenig irreführend, denn auch Salz, Marmor oder Silber zählt man zum „weißen Gold“, einerseits wegen der Farbe, andererseits aufgrund ihrer Eignung als Einnahmequelle. Beim Porzellan, das 1709 durch Johann Friedrich Böttger als erstes europaweites Hartporzellan entstand, kam noch ein weiterer Aspekt hinzu: der sächsische Kurfürst und König von Polen August der Starke (Friedrich August I.) galt als leidenschaftlicher Porzellansammler. Da vor allem chinesisches Porzellan (vor allem das Blau-Weiß Porzellan der Ming-Dynastie 1368-1644) seit dem Mittelalter ein äußerst begehrtes Handelsgut war, das man im frühneuzeitlichen Europa zunehmend zu imitieren versuchte, lag der Wunsch nahe, selbiges auch in Sachsen herzustellen, wiewohl zunächst für August die Goldmacherei der Grund war, den der Alchemie zugewandten Böttger unter seine Fittiche zu nehmen. 1710 erfolgte die Gründung einer Dresdner Porzellanmanufaktur, die später nach Meißen verlegt wurde. „Trotz strengster Geheimhaltung wurde das Rezept zur Herstellung von Porzellan, das sogenannte Arkanum, verraten, so dass schon 1719 in der Wiener Manufaktur Du Paquiers und 1720 in Venedig Porzellan angefertigt werden konnte.“ (Antike, S. 132) Allerdings blieb Meißen bis weit ins 18. Jahrhundert tonangebend für die Herstellung des „weißen Goldes“. Um die zuweilen mit Goldbemalung, mythologischen Szenen, Landschaften, Jagdszenen oder Tier- und Fabelwesendekor verzierten Produkte vor Nachahmung und Missbrauch zu schützen, ging man allmählich dazu über, diese zu markieren; die gekreuzten Schwerter standen und stehen für Meißen, die Bindenschilder für Wien oder das Zepter für Porzellan aus Berlin.

2015 schenkten die Privatsammler Diethard und Regina Lübke dem Museum für Angewandte Kunst den Hauptteil einer Sammlung seltener Porzellane der frühen Meißner Manufaktur, u.a. Motive des berühmten Porzellanmalers Johann Gregorius Höroldt (1696-1775). Zugrunde lagen 124 Musterblätter und über 1000 Einzelskizzen aus dem sogenannten „Schulz-Codex“, zusammengetragen vom Leipziger Kaufmann und Sammler Georg Wilhelm Schulz (1873-1945), aktuell im Bestand des Museums verwahrt. Viele davon zeigen Chinoiserien, also künstlerischen Szenen, die von der chinesischen Kunst inspiriert sind. Apropos China.

Ein Hauch Exotik

Raum 21 des Rundgangs widmet sich nicht nur den exotischen Porzellanmalereien, sondern zeigt darüber hinaus (mit blechern klingender asiatischer Musik untermalt) eine auf Leinwand gemalte dreiteilige Tapete im chinoisen Stil. Diese stammt aus dem ehemaligen Rittergut Zehmen (südlich von Leipzig), wurde aber wohl im 18. Jahrhundert in Bayern hergestellt. Der Künstler ist unbekannt. Sogenannte chinesische Kabinette galten vor allem in adligen Häusern als Rückzugsorte. „Berichte von Reisenden sowie die aus dem Reich der Mitte eingeführten Luxusgüter vermittelten in Europa den Eindruck, China sei ein irdisches Paradies. Um dies nachzuempfinden, umgab man sich gern mit Objekten aus diesem fernen Land.“ (Antike, S. 139) Die Tapete zeigt Szenen mit Gesandtschaften, Teezeremonien oder Jagden mit Fabeltieren auf Fabeltiere. Das Eintauchen in die Welt der Fantasie ist garantiert, wiewohl diese Art von Chinabegeisterung heutzutage so manche Debatte um kulturelle Aneignung befeuern dürfte. Und wie steht es eigentlich um die ausgestellte Figur eines Chinesen, der den Mano cornuta (auch Teufelsgruß genannt) der Rock- und Metal-Szene zeigt? Die älteste Abbildung eines solchen Grußes finden wir im Übrigen auf Grabsteinen der Etrusker.

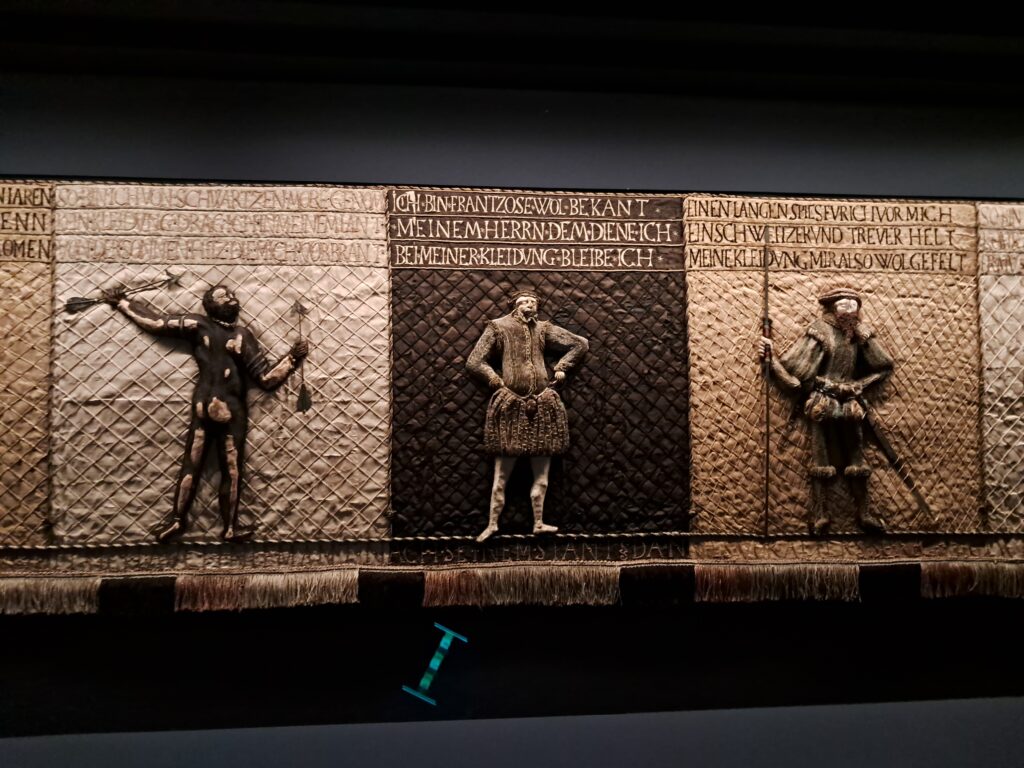

Ähnlich kritische Fragestellungen kommen auch beim Betrachten eines Kaminbehangs aus dem 16. Jahrhundert aus dem Leipziger Rathaus auf. Das aus Leinen, Seide, Metallfäden, Holz, Papier und Metallteilen bestehende Stück zeigt die Vorstellung verschiedener Völker. Da ist der weiße Moor mit Pfeil und Bogen, der Schweizer mit der Hellebarde, der Franzosen oder der Türke mit Säbel in der einen und einem Kleinkind in der anderen Hand. In Sprüchen wird jeweils die Herkunft sowie die Kleidungssitte des Dargestellten beschrieben. Am Ende des Behangs ist der nackte Deutsche, der sich gern von der Kleidung seiner Vorgänger etwas abschauen will, aber nicht weiß, wie er es machen soll. Kleider machten eben schon früher Leute.

Ganz sicher auf Kleiderordnung dürfte im Römischen Saal aus dem Schloss Eythra (bei Leipzig) geachtet worden sein, welches wie der gesamte Ort dem Braunkohletagebau der DDR zum Opfer gefallen ist. Womit wir tief im Klassizismus und tief in den dunkleren Kapiteln der Gegenwart wären. Dazu mehr in einer anderen Geschichte. Die Vielzahl der Uhren oder Pendulen im Museum schlagen – zumindest in der Vorstellung der Besucher, und am Ende des Rundgangs hockt Satan ganz im Sinne von John Miltons Verlorenem Paradies sinnierend hoch oben auf einem Biedermeyerschrank.

Zeit weiterzulaufen. Oder von vorn zu beginnen. Daher gilt wie meistens –

Fortsetzung folgt

Ein Beitrag von Dr. Constance Timm

Literaturhinweis:

Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig. Ständige Ausstellung Antike bis Historismus. 2. Aufl. Passage-Verlag: Leipzig 2009.

© Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e. V.